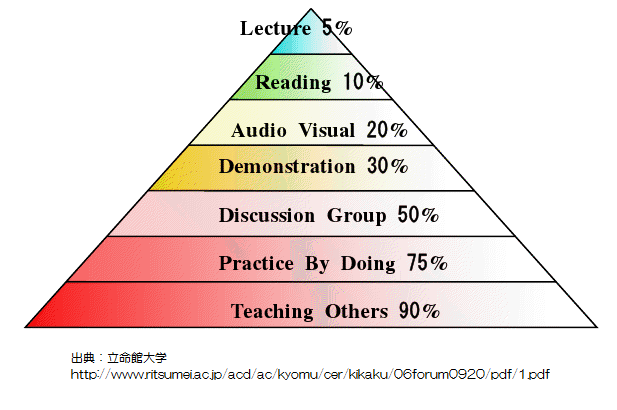

学習定着率モデル

読んで・読んで・読んで・・・覚えたと思ったら、忘れていた。・・・ここでは、どのようにしたら記憶に定着しやすいか?の問いに対して1つのモデルを紹介する。インターネット検索で「learning pylamid」と検索 すれば分かるとおり、このモデルは世界の教育機関で紹介されている。 このモデルでは、学んだ事を人に教えると忘れにくいとし、学習方法ごとの忘れにくさ(定着率)を示している。 例えば、講義だけでは記憶の定着率は5%にとどまり、忘れてしまう。

| 学習法 | 定着率 |

|---|---|

| 講義 | 5% |

| 読書 | 10% |

| 視聴覚 | 20% |

| デモンストレーション | 30% |

| グループ討論 | 50% |

| 体験する | 75% |

| 他の人に教える | 90% |

2500年前の中国の賢者、孔子もこのモデルと同様の言葉を残している。

「聞いたことは忘れる」「見たことは覚える」「やったことは解る」

偏差値アップのアプローチとして、読書や講義だけでなく、人に教えると偏差値アップの助けとなるだろう。

補足: 学習定着率のモデル(learning pylamid)は、元をたどればオハイオ州立大学の教授のエドガー・デイル(1889-1983)の 著書「学習指導における視聴覚的方法」Audiovisual Methods in Teaching(1946,1954,1969)にて 以下の図のような「経験の円錐体」 (Cone of Experience、Ibid. P.43.)を主張した事から始まるといわれている。 各教育機関によりアレンジされ、上記のように単純化されている。